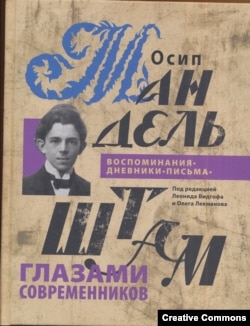

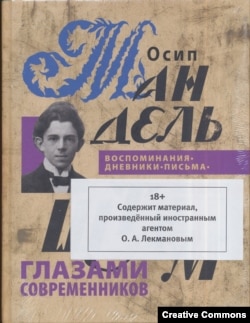

Иван Толстой: В Петербурге вышел долгожданный двухтомник “Осип Мандельштам глазами современников. Воспоминания, дневники и письма”. Составление Олега Лекманова и Леонида Видгофа. Предисловие Олега Лекманова. Комментарии О. Лекманова, Софьи Киселевой, Ольги Бартошевич-Жагель, Леонида Видгофа, Дмитрия Зуева.

Я процитирую несколько строк из аннотации:

“В двух томах собрано более 130 текстов и почти такое же количество менее объемных свидетельств приводится в комментарии. Это воспоминания, письма и даже доносы знакомых Мандельштама, выразительно характеризующие личность поэта. Многие из этих текстов и фрагментов текстов ранее были воспроизведены в периодике или в малотиражных научных сборниках и никогда не выходили под одной обложкой. Издание включает в себя постраничный историко-литературный комментарий и аннотированный указатель упоминаемых лиц. В приложении ко второму тому помещены стихотворения современников Мандельштама, в которых запечатлен его образ. Уникальный иллюстрационный ряд составляет более 650 фотографий, рисунков, печатных изданий и документов. На тысяче страниц размещены записки Михаила Карповича, Михаила Кузмина, Владимира Пяста, Сергея Маковского, Георгия Иванова, Анны Ахматовой, Александра Блока, Георгия Адамовича, Виктора Шкловского, Николая Харджиева, Бенедикта Лившица, Корнея Чуковского, Владислава Ходасевича, Артура Лурье, Феликса Дзержинского, Ольги Гильдебрандт-Арбениной, Иды Наппельбаум и многих-многих других".

В сегодняшнем разговоре о мемуарном двухтомнике принимает участие Олег Андершанович Лекманов, профессор Принстонского университета, где, кстати, хранится множество мандельштамовских бумаг, - это архив Надежды Мандельштам. Но принстонское сидение Лекманова не совсем добровольное. Недавно он был объявлен иноагентом, и в Россию ему пока что путь заказан. Мы еще коснемся этого обстоятельства.

А пока вопросы Олегу Андершановичу. Редко кто из гениальных литературных фигур оставлял столь малое по объему наследие. Мандельштам чуть ли не чемпион в этом отношении. А ваш двухтомник, Олег Андершанович, тысяча страниц большого формата и убористого шрифта. Это больше, чем подобные издания, посвященные, скажем, Пушкину. Чем объяснить, что мемуары о Мандельштаме столь обильны? Ну, и к этому ведь можно еще прибавить книги Надежды Яковлевны о Мандельштаме и толстенную книгу Эммы Герштейн.

Олег Лекманов: Я думаю, что объяснить можно двумя причинами, как минимум. Первое - все-таки это XX век. И в XX веке, как мне кажется, больше вспоминали. Большее количество мемуаров написано, свидетельств, писем. И сохранилось большее количество их, и выявлено их большее количество.

Мандельштам это самый известный русский поэт в мире

А второе объяснение, мне кажется, заключается в том, что нисколько не умаляя значение других поэтов, все-таки так оказалось, что не только в России, но, кажется, и в мире Мандельштам это самый известный русский поэт. Не знаю, насколько это заслужено, то есть, конечно, он этого заслуживает, но но известен прежде всего (в мире, не в России) благодаря своему стихотворению “Мы живем под собой не чуя страны”, которое замечательное, но которое, может быть, не было самым сильным стихотворением. Но зато за это стихотворение он был убит, то есть справедливость историческая восстановлена. За него он был убит, и оно стало самым известным его текстом. И мемуары, между прочим, Надежды Яковлевны, потому что в мире, по моим наблюдениям, мемуары читают гораздо больше, понятно, это проза, и это легче читается.

Вот я думаю, поскольку это в мире самый известный поэт русский, и поскольку многие мемуары были написаны как раз после опубликования стихотворения “Мы живем под собой не чуя страны” на Западе, может быть, вот этим и объяснялся такой большой объем текстов об этом поэте.

Иван Толстой: А как вы относитесь к самой последней теории, выдвинутой Глебом Моревым, который писал о Мандельштаме и который показывает, что от Сталина это стихотворение как раз было скрыто, что следователь Яков Агранов, понимая, насколько взрывоопасно это стихотворение, решил его утаить. И до вождя оно не дошло. И поэтому столь мягкий приговор был вынесен Мандельштаму, то есть сперва ссылка. И потом это уже цепочка событий. Вот вы напрямую связали, что он был убит за стихотворение “Мы живем под собою не чуя страны”. У Глеба Морева другая точка зрения. Как бы вы пояснили человеку, мало разбирающемуся в этом вопросе, где тут правда?

Олег Лекманов: Я еще в своей давней биографии Мандельштама выдвинул несколько версий о том, читал ли Сталин или не читал это стихотворение. Среди них была и та, которую потом развил в своей замечательной, по-моему, книжке, очень хорошей книжке Глеб Морев. Но, наверное, я просто не очень точно выразился сейчас. Я имел в виду, что Мандкльштам был арестован за это стихотворение. Это мы знаем точно. И был арестован он не Сталиным лично, разумеется, а его подручными. И дальше он был при говорен к ссылке, и действительно приговор был очень мягким. Из этой ссылки в мае 1937 года он вернулся в Москву, где ему проживать было запрещено. А дальше второй его арест был автоматически связан с тем, кроме того, что на него написали донос братья-писатели, но все-таки во многом он был связан с тем, что он уже один раз арестовывался. Такая практика была, что если человек один раз арестовывался, то дальше был очень большой шанс ему стать так называемым повторником, то есть когда человек арестовывается второй раз. И второй приговор уже был не таким мягким. Как известно, его отправили в лагерь, докуда он не доехал. Он умер в пересыльном лагере во Владивостоке.

Начальной точкой, которая изменила, сломала, переломила судьбу Мандельштама, все-таки было это стихотворение

То есть так или иначе начальной точкой, которая изменила, сломала, переломила судьбу Мандельштама, все-таки было это стихотворение. Да, его не убили сразу, его не расстреляли сразу, но сначала была одна ссылка, а потом автоматический лагерь, которого он пережить не смог. Так что мне кажется, что здесь в данном случае никакого противоречия между тем, что написал Глеб, и тем, что сказал я, нет.

Иван Толстой: Мемуаристам, случается, доверять трудно: некоторые намеренно искажают историю. Какой публикаторский подход вы положили в основу сборника? Печатать всех подряд, а потом комментировать, или сперва всех проверять на пригодность?

Олег Лекманов: Ну, идея этой книги и ее смысл состоял в том, чтобы собрать все свидетельства, которые имеются, кроме больших, совсем больших книг Герштейн и Надежды Яковлевны, которые цитируются обильно в примечаниях. Мы хотели собрать всё, абсолютно всё. Собрать и откомментировать, потому что особенности этих примечаний (их там много, это большой комментарий, треть тома занимают примечания, которые мы вместе с Леонидом Видгофом, Ольгой Бартошевич-Жагель, Дмитрием Зуевым, Софьей Киселевой составили), так вот, цель этих примечаний была не самостоятельной, потому что мы знаем, что в эпоху героического комментария существовали такие своды примечаний, своды комментариев. Самый яркий пример, конечно, это комментарий Мариэтты Омаровны Чудаковой, Евгения Абрамовича Тоддеса и Александра Павловича Чудакова к тому Тынянова. Существовали такие комментарии, которые представляли собой некоторую самостоятельную ценность. Они, конечно, комментировали то, что было у Тынянова, но поскольку они сами, эти авторы замечательные и ученые, не могли опубликовать свои работы или публиковали их с огромным трудом, то они там представляли еще некоторые свои наблюдения, связанные с тыняновскими темами, но впрямую не комментирующие тексты.

Вот наша задача была ровно противоположной. Я боюсь, что комментарий даже может поэтому вызвать разочарование у читателя, потому что там нету ничего самостоятельного. Там все подчинено тому, чтобы попытаться выявить, где мемуарист лжет, а где он говорит правду. Понятно, что мы не конечная инстанция, мы не можем со стопроцентной уверенностью участвовать в этом утверждении. Но попытаться это сделать путем сопоставления разных источников, путем обращения к современным документам, путем, если хотите, такого даже иногда шерлок-холмсовского аналитического метода можно.

Иван Толстой: Кто наиболее ценные мемуаристы, сказавшие о Мандельштаме? Вот вы упомянули Эмму Герштейн и Надежду Мандельштам. Это классика. А кто, что называется, столпы этого двухтомника, если не упоминать вот этих двух дам?

Олег Лекманов: Я думаю, что к ответу на этот вопрос можно подходить по-разному, потому что один из вариантов - назвать те тексты, это не обязательно мемуары, там мемуары, письма, дневники и даже доносы есть. Так вот, назвать те тексты, которые просто занимают больший объем. И здесь нужно обязательно назвать письма филолога Сергея Рудакова, молодого тогда филолога, который при Мандельштаме находился в течение двух лет в Воронеже, когда тот был в ссылке. И он был влюблен, на наше счастье, в свою жену, которая не поехала с ним, Лину Финкельштейн-Рудакову. И ей писал почти каждый день, писал большие письма, в которых все время был Мандельштам, потому что с Мандельштамом он очень тесно общался. Эти материалы трудно переоценить, потому что он сообщает нам очень много и о быте Мандельштама, и очень много о том, как Мандельштам писал стихи.

Рудаков был филологом, он собирался писать книгу о Мандельштаме

Рудаков был филологом, он собирался писать книгу о Мандельштаме и собирал материалы. К сожалению, эти материалы исчезли, по-видимому, безвозвратно. Но кое-что эти письма сохранили. И поэтому мы имеем такую хронику мандельштамовской жизни в Воронеже, с какой ни один другой период не описан.

Мы заново откомментировали эти письма, потому что когда-то я участвовал в их первой публикации, когда покойный Александр Григорьевич Мец ее организовывал. Я там делал часть перемечаний. А вот сейчас мы заново все это перекомментировали. Это очень важный слот. Потом я бы, наверное, назвал тоже выделяющийся объемом своим текст - мемуары Семена Липкина, прекрасного поэта, младшего друга Мандельштама, который был одним из наиболее, насколько это возможно вообще, объективным мемуаристом. То есть он не стоял прямо перед Мандельштамом на коленях, но в то же время он, как многие другие мемуаристы, не насмехался над ним. И он был человеком с прекрасной памятью и замечательно остроумным. И его воспоминания, мне кажется, тоже очень важные, это большие воспоминания.

А можно назвать воспоминания, которые сыграли огромную роль в том, что Мандельштам был возвращен к советскому читателю, то есть к читателю советского времени. Это мемуары Эренбурга, которые впервые, опять же, подробно откомментированы. Много сделал для того, чтобы мы понимали эти мемуары, покойный Борис Фрезинский, но все-таки он не ставил себе задачу подробного комментария. Вот мы это подробно откомментировали.

Дело в том, что благодаря мемуарам Эренбурга, которые печатались в журнале “Новый мир”, а потом вошли в собрание сочинений Эренбурга, очень многие просто узнали вообще о существовании позднего Мандельштама. Как известно, поздние стихи Мандельштама не были опубликованы. Эренбургу удалось в своих мемуарах очень многое процитировать. И Мандельштам стал, если не во весь рост, то почти во весь рост. И многие другие мемуары, отчасти, между прочим, то, что Анна Ахматова написала, были инициированы этим.

Но на самом деле все это вовсе не значит, что какие-нибудь тексты малых объемов (одна страничка или две) не важны. Но все-таки, если следить за огромным многообразием мемуаров, выбирать одни, то я бы назвал мемуары Анны Ахматовой. Это абсолютно гениальная, высокая проза, конечно, а не только мемуары. Вот я думаю, что Анатолий Найман, когда писал свои “Рассказы о Анне Ахматовой", держал в голове эти мемуары, потому что Найман, конечно, писал прозу, а не мемуары уже о самой Ахматовой.

Вот и Ахматова писала прозу. Она очень близко стояла к Мандельштаму. Мандельштам был в нее влюблен, она в него нет, и там есть некоторые раздражения в некоторых фрагментах. Но вот то, что она о нем пишет, это, конечно, не объективно, и там много, ну, я бы сказал, переукрашений в некоторых фрагментах. Но это очень важный текст, гениальный совершенно текст, и он тоже впервые нами очень подробно откомментирован.

Записки Надежды Мандельштам с самого начала их появления вызвали горячие споры

Иван Толстой: Записки Надежды Яковлевны Мандельштам с самого начала их появления вызвали горячие споры. И некоторые ее поклонники настолько обиделись вычитанным у нее характеристикам, что просто прекратили приходить к ней домой. А что вы сказали бы о ценности и объективности ее книг?

Олег Лекманов: Я думаю, что это почти антонимы в данном случае, ценность и объективность. Потому что говорить о ценности этих мемуаров, по-моему, просто не приходится. Она была мало того что ближайшим человеком к Мандельштаму и знала его как никто, она была чрезвычайно одаренным писателем. И неудивительно, я вот уже про это сказал, что ее мемуары, может быть, даже более популярны на Западе, чем стихи Мандельштама, потому что она наряду с великой книгой Сложеницына “Архипелаг ГУЛаг” (но не Шаламовым, потому что Шаламов не был опубликован на Западе, как известно, вовремя), так вот, наряду с Солженицыным ее воспоминания, ее “Вторая книга” изображает Советский Союз, каким он был. Это такой, я бы сказал, огромный, длинный, злой диагноз тому времени. И сегодня мы, перечитывая это, вздрагиваем, потому что снова наступают страшные времена для России, наступили. И многое из того, что тогда она написала, справедливо и по сейчас тоже, и до сегодняшнего времени справедливо.

Но, конечно, говорить об объективности не приходится - она сама это признаёт. Задача исследователей ее книг (которую мы в данном случае перед собой не ставили как полноценную, только немножечко с помощью других мемуаров мы уточняли то, что писала Надежда Яковлевна), задача (хотя комментарии уже хорошие Александра Морозова и Павла Нерлера, и Юрия Фрейдина уже есть), но, тем не менее, эти задачи в полной мере пока не выполнены. Я думаю, что и книжки Надежды Яковлевны, и книжка Герштейн тоже великая книга, но, конечно, чрезвычайно субъективная, нуждаются в комментарии, в большом комментарии. И помимо всего прочего, я думаю, что в этом комментарии, кроме уточнения конкретных каких-то неточностей, передержек, обидных слов, которые, может быть, не стоило произносить (про Маршака или про Каверина, или про Катаева даже), помимо этого, там должна быть, мне кажется, описана ситуация, в которой эти мемуары писались, и объяснено, почему вот в этой ситуации, вот про этого автора она говорит именно вот эти слова.

Я не очень любил, честно признаюсь, покойного Леонида Кациса, но у него было, мне кажется, прекрасное наблюдение, которое, кажется, ни в какой его статье или книжке не вышло. Надежда Яковлевна пишет в одном месте, не упоминая Харджиева, что можно любить или Мандельштама, или Хлебникова, а вдвоем их любить нельзя. И довольно большое количество прекрасных исследователей на это ловилось. Скажем, Михаил Петрович Григорьев, исследователь Хлебникова, недоумевал: "Почему же это так?" Вот Кацис совершенно справедливо сказал: "Ну, это же она против Харджиева". Потому что она ненавидела Харджиева, Харджиев издавал Хлебникова и Мандельштама, и вот ей нужно было побольнее уколоть Харджиева, и она написала, что либо Хлебников, либо Мандельштам. Мы теперь, если мы это не комментируем, если мы об этом не думаем, принимаем это за чистую монету.

Эти мемуары пронизаны выяснением отношений

И вот таких вот выяснений отношений с современниками, любившими Мандельштама, не любившими Мандельштама, давшими ей приют, не давшими, тех, кого она обидела или тех, кто ее обидел, все эти мемуары пронизаны этим выяснением отношений. Конечно, это не объективная книга. Но я думаю, что дело будущего в этом попробовать разобраться, как мы попытались разобраться с мемуарами Мандельштама, написанными не Надеждой Яковлевой и не Эммой Григорьевной Герштейн.

Иван Толстой: Возникла парадоксальная ситуация. В течение 35 последних лет Мандельштама можно публиковать, комментировать, писать о нем всё, что заблагорассудится, но вот в самое последнее время, буквально в самые последние месяцы, секира занесена снова над Мандельштамом, но только совершенно с другой стороны и по другому поводу. Под угрозой распространение вашего замечательного и интереснейшего двухтомника. Настолько под угрозой, что я на всякий случай купил себе два экземпляра. Мало ли что произойдет. Хорошему человеку, которому не достанется, я с удовольствием подарю второй экземпляр. Вот они приехали наконец-то ко мне из Москвы, и я страшно счастлив. Второй пока не распечатываю, а первый читаю в полное удовольствие. Расскажите, пожалуйста, какая дальнейшая судьба этого издания в продаже. Действительно ли с 1 сентября будут действовать такие драконовские меры и из-за того, что вы иностранный агент, распространение будет официально запрещено.

Олег Лекманов: Этот вопрос в первую очередь было бы правильно задать юристам, разбирающимся в ситуации. Но я, находящийся сейчас в Соединенных Штатах Америки, сужу о том, что происходит, по тому, что мне пишут издатели. Издатели не только этой моей книги, а всех моих книг, меня просят в Фейсбуке своем опубликовать информацию о том, что нужно срочно покупать эти книги, которые я составлял, которые я писал и даже в которых были мои предисловия. Потому что с 1 сентября они будут недоступны для читателей в России. Соответственно, я исхожу из того, что издатели разбираются в этой ситуации. У них есть юристы, их собственные. Вряд ли они хотят таким образом просто увеличить продажи. А представляя себе ситуацию в России современную, ну, почему нет? Я почти уверен, что так и будет.

Единственное, что я хочу к этому прибавить сразу, что как раз я переживаю и боюсь, может быть, за книжки, которые я сам написал, но за этот двухтомник я не очень переживаю, не очень боюсь, потому что это такая работа, которая надолго сделана. То есть, конечно, нас опровергнут, там найдут какие-то неточности, найдут какие-нибудь ошибки, скажут, что мы не учли того-то, не учли того-то, не обратили внимание на то-то. Но это возможно, как мне кажется, теперь только в формате уже диалога с нами. Потому что такого издания нету. Был том небрежно составленный, наспех составленный, впрочем, вполне милыми людьми, иследователями. Это такое типично перестроечное издание было. С торопливостью, без комментария практически. А свод этих мемуаров - это впервые. Так больше не было никогда. И я думаю, что не скоро кто-нибудь начнет снова этим так заниматься с такой плотностью.

Поэтому, ну, хорошо, ну, запретят они сейчас. Ну, рукописи, может, и горят, но интернет-то нам на что нужен? И PDF-ы нам на что нужны? Я думаю, что это всё будет все равно как-то доступно, а спустя какое-то время, я верю, что когда кончится путинская эпоха и, может быть, эпоха, которая за ней, которая, может быть, еще более страшная, все это спокойно встанет на полки библиотек, будет комически, люди будут удивляться и смотреть с недоумением и смеяться, когда будут читать ту надпись, которая мне, честно говоря, не греет душу, которая открывает эти тома, что настоящее издание подготовлено при участии иностранного агента, бла-бла-бла.

Иван Толстой: Олег Андершанович, я не сомневаюсь, конечно, в научном и в читательском успехе вашего двухтомника. Желаю вам продолжать работу дальше. Меня удивила неожиданная легкость бумаги, на которой он напечатан. Бумага, конечно, дрянь. Да, молодцы, издатели «Вита Нова», очень хорошее издание. Но бумага в данном случае - дрянь, совершенно газетная. Но на этой дряни так хорошо легли фотографии, документы, рукописи, и так далее, что я должен поздравить издательство “Вита Нова”. Мне показалось, что на эту газетную бумагу ничего не ляжет. Нет, неправда. Оказывается, типографские линотипные машины нынче таковы, что можно меловку и не использовать. А уж с меловкой это были бы два таких чугунных кирпича!

Олег Лекманов: Знаете, Иван Никитич, я на самом деле вот сейчас впервые в течение нашего разговора испытал острую зависть, потому что я еще, в отличие от вас, не видел бумаги. То есть, у меня есть ПДФы. Но я еще не знаю, как будут выглядеть эти тома, и я облизываюсь, смотря только фотографии дружественных мне Фейсбуков, когда вот такие замечательные знатоки, как вы, об этом рассказывают. Я мечтаю, что наконец-то я подержу эти два легких тома в руках.